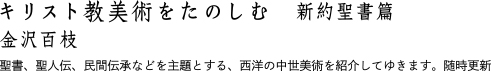

図1/「羊飼いへのお告げ」 12世紀前半 柱頭彫刻 サン・ピエール聖堂(ショーヴィニー/フランス)

救世主の誕生をこの世で初めて知ったのは、王でも大祭司でもなく、野山で夜を明かす羊飼いたちでした。天使は、火を囲んで野宿する彼らに近づき、宣言します。

恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなたがたへのしるしである。

ダビデの町とはベツレヘム、メシアとは救世主のこと。そして、お告げの天使(大天使ガブリエル)に「天の大軍」が加わり、讃美の歌を歌います。

いと高きところには栄光、神にあれ、

地には平和、御心に適う人にあれ。

ラテン語で〈Gloria in excelsis Deo〉とはじまるこの讃歌は、バッハのミサ曲「天のいと高きところに栄光あれ」や、ヴィヴァルディの合唱曲「グロリア」で御存じの方が多いかもしれません。美術では、この場面の天使は「天に栄光あれ」の語とともに描かれます。

図2/「羊飼いへのお告げ」 12世紀前半 柱頭彫刻 サン・ピエール聖堂(ショーヴィニー/フランス)

図3/「降誕と羊飼いへのお告げ」 13世紀後半 祭壇前飾り カタルーニャ美術館(バルセロナ)蔵

「羊飼いへのお告げ」と呼ばれるこの主題は、しばしば「降誕」や「東方三博士の礼拝」とともに描かれました。カタルーニャの祭壇前飾りでは、降誕図の右側、羊と牧羊犬といる羊飼い(PASTORESの文字が記されています)のもとに、天使が降下しています。羊飼いのひとりはまぶしそうに手をかざしています。テンプレートを使って描いたような羊の群れの愛らしいこと!

図4/ヘールトン・トット・シント・ヤンス《夜の降誕》 1490年頃 油彩、板 ナショナル・ギャラリー(ロンドン)蔵

降誕図が夜の場面として描かれるようになると、「羊飼いへのお告げ」も夜景が多くなります。ロンドンのナショナル・ギャラリーを訪ねると必ず参詣するのが、図4の降誕図。生まれたばかりの幼子が発光体となり、小屋の内部を暖かく照らしています。この世という闇の世界にもたらされた救いを表現しています。背景は「羊飼いへのお告げ」場面ですが、羊飼いの焚き火はもちろん、天上界の天使の光でさえ、救世主の光とは比べものになりません。

図 5「羊飼いへのお告げ/羊飼いを導く天使」 シリア 5世紀 西扉口楣彫刻 サン・マルコ大聖堂(ヴェネツィア)

「羊飼いへのお告げ」は、降誕図の背景としてばかりでなく、独立した場面としても古くから描かれています。現存最古は、ヴェネツィアのサン・マルコ聖堂の楣石(5世紀シリアの浮彫の再利用)[図5]。羊飼いたちは牧羊杖を手に、フードのついた短めのチュニックを着ています。羊飼いの人数は3人が多く、のちにお話する「東方三博士」と同様に、少年、壮年、老年と、各世代の代表のように描かれる場合もあります。

図6 /「羊飼いへのお告げが描かれたD」『ドロゴの典礼書』 メッツ 850年頃 パリ国立図書館蔵

生まれたばかりのイエスが救世主だと宣言されるこの場面は、典礼においても重要だったので、典礼書や時禱書にもよく描かれます。図6はカロリング朝の宮廷でつくられた典礼書。天使に声をかけられ、羊飼いが振り向いています。天上の光が赤いビームのよう。

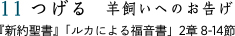

図7 /「降誕と羊飼いへのお告げ」 ブロンズ扉部分 上=ピサ大聖堂(1180年) 下=モンレアーレ大聖堂 (1189年)

ピサ大聖堂のブロンズ彫刻はビザンティン風の降誕場面で、洞窟内で出産しています[図7左]。その洞窟の稜線を、羊飼いのいる野山にみたてています。天使も「お告げ」というより、「まあ、ちょっと聞いてくんなはれ」とでも言っていそうです。同じ作り手(ボナンノ・ダ・ピサ)がシチリアのモンレアーレ大聖堂のブロンズ扉もつくっていて、構図は似ていますが、並べると随分違いますね。文字は反転し(手抜きでしょうか)、羊も少ない。シチリアのほうは、羊飼いが身を乗り出し、天使の話に「ふむふむ」と聞き入っているようです。羊飼いは、羊を呼ぶためのラッパ、時間つぶしのための笛やバグパイプなどと描かれます。そういえば、旧約聖書の英雄ダビデも羊飼いで、竪琴の名手でした。

図8 /「羊飼いへのお告げ」 カベスタニの匠作 12世紀 燭台部分 サン・ジョヴンニ・イン・スガナ聖堂(トスカナ地方)

少々手荒な方法でお告げをする天使もいます。トスカナ地方に残る彫刻では、杖を支えに眠り込んでいる羊飼いの髯を、天使が「おい起きろ、お告げがあるぞ」とでも言わんばかりに引っ張っています[図8]。

図9 /「羊飼いへのお告げ」 12世紀初 天井画 サン・イシドロ聖堂パンテオン(レオン/スペイン)

古代ローマでは牧歌的な生活が理想とされました。ウェルギリウスをはじめ多くのラテン詩人が、田園を楽園として歌っています。その影響もあり、中世初期から盛期にかけて、「良き羊飼い」は迷った羊を救い、群れを統率する者としてキリストや聖職者の象徴でした。レオンのサン・イシドロ聖堂では、そんな牧歌的な「羊飼いのお告げ」が描かれています[図9]。羊飼いたちは天使の出現に臆することなく、オカリナを奏で、バターを犬に舐めさせています。動物も天使に気づいているようすですが、ふだんと変りなく見えます。楽園のような、のんびりとした情景です。

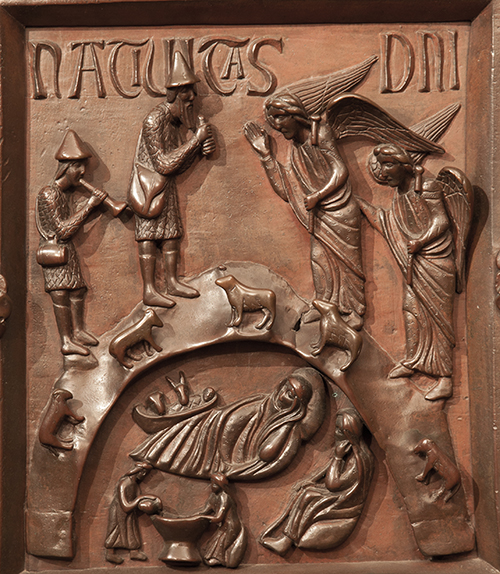

図10/「羊飼いへのお告げ」 ルーアン 1470-80年頃 時禱書挿絵 ピアポント・モルガン図書館(ニューヨーク)蔵

羊飼いの描き方が変化するのは中世後期です。農民らは野卑な人々とみなされ、滑稽な風貌で描かれるようになりました。図10の写本では、バグパイプを奏でる求愛、花輪を差し出す求愛、抱き合う男女といった恋愛模様が繰り広げられています。みな天使のお告げには興味がなく、天を見上げているのは2匹の羊のみ。

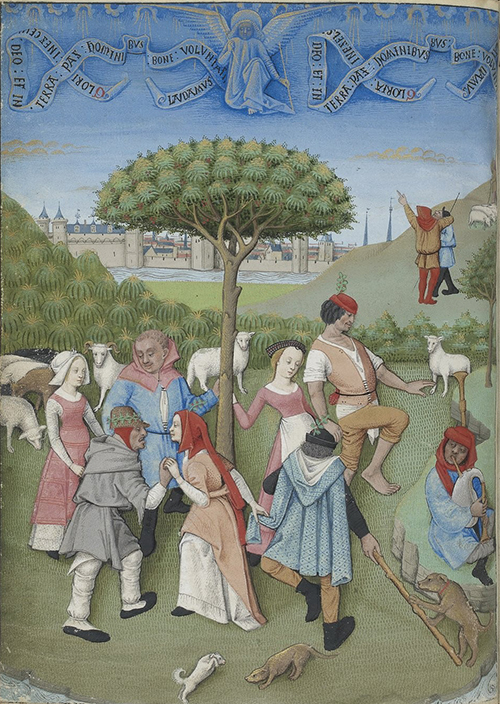

図11/「羊飼いへのお告げ」『シャルル・アングレーム時禱書』 フランス 1485年頃 パリ国立博物館蔵

お告げを受ける羊飼いのなかに、女性の羊飼いが混じっていることがあります。とくにフランス北部やパリ、ネーデルラント南部といった地域で制作された15世紀の時禱書に多く、花冠(求愛の象徴)をつくったり、糸を紡いでいたり、羊(貞節の象徴)を抱いていたりします。彼女たちはお告げの天使を見ていません。

こうした表現について、女性の羊飼いを性の対象とする貴族文化にもとづくとする説があります。12世紀半ばの恋愛詩「パストゥレル」で、流浪の騎士が恋するのが羊飼いの女だからです。その説によると、女羊飼いのスカートの襞は女性器を暗示し、樹木は男性器を示唆し、その木に手を添える女羊飼いの体に張り付いた胴着は、男性の視線を誘うためとか[図11]。

一理あるかもしれませんが、わたしには、この図はグロリア讃歌の詩句「地には平和」を表しているように思われます。恋人たちがメイポールの周囲で踊る5月の春祭り/愛の祭りを彷彿とさせるこの図は、恋愛・結婚・誕生という地上の人間のライフサイクルを暗示することで、救世主の誕生を祝いでいるのかもしれません。