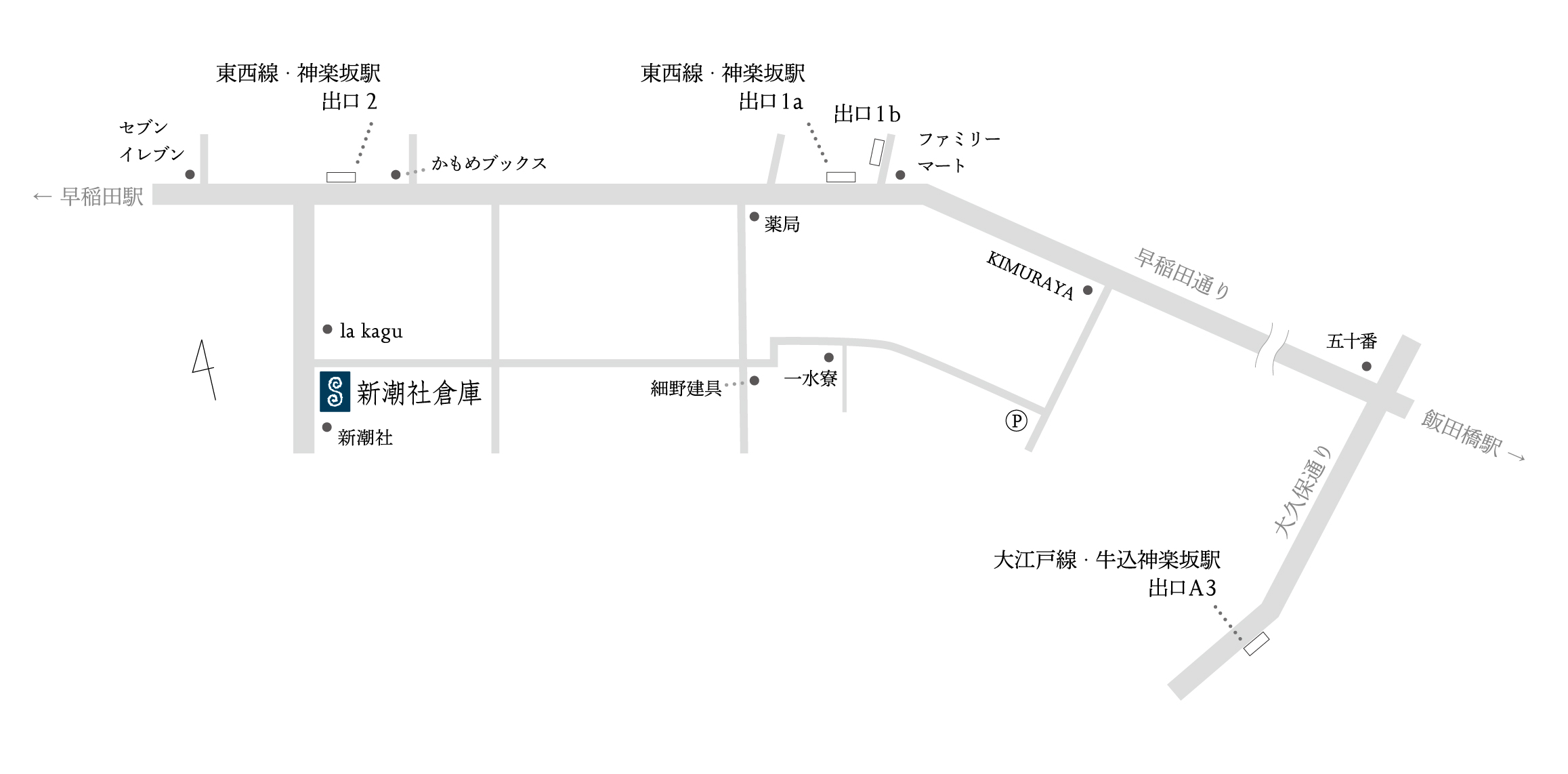

会期|2025年5月25日(日)-6月4日(水)

*5月25・26日は青花会員のみ

休廊|5月31日

時間|12-18時

会場|青花室

東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

講座|沢山遼|現象としての水墨

日時|5月27日(火)18時半-20時

会場|青花室

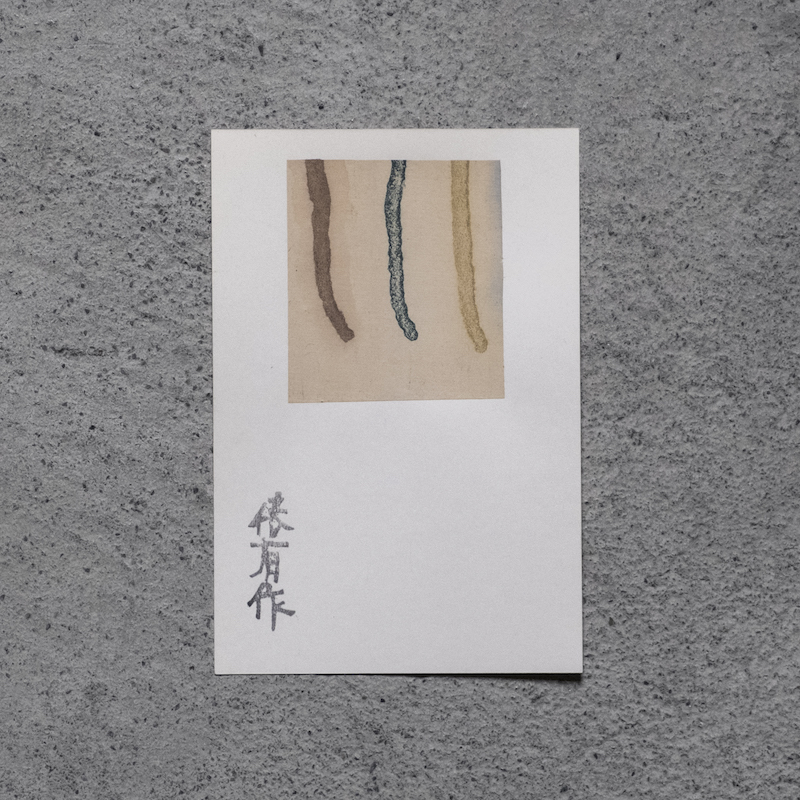

俵有作 TAWARA Yusaku

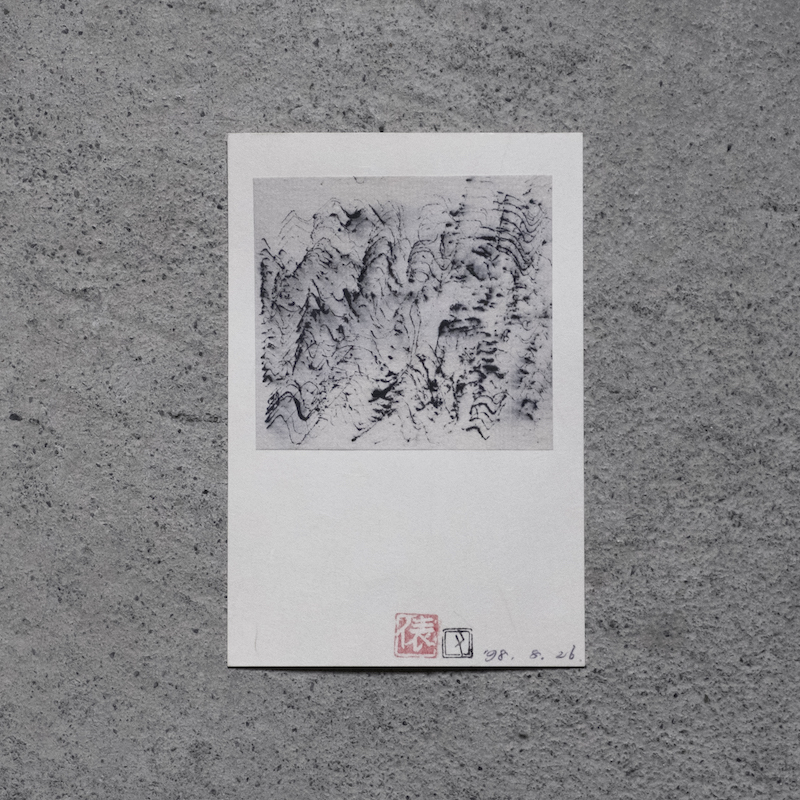

1932-2004年。広島県生れ。本名岡田利彦。1948年、郷里の画家小林和作に師事。1951年頃、油彩画が総理大臣賞を受賞、絵の道に専念するため大学を中退。1961-62年、母が新宿区若松町に備後屋民藝店を開店、後に同店内のギャラリー華を運営。1965年頃、絵画制作を中断。1963年頃、芹澤銈介の知遇を得る。1987年、墨、淡彩による絵画制作を再開。1995年、『俵有作作品集 茫茫』を用美社より刊行(以後作品集を数冊刊行)。1998年、版画集『宙・俵有作作品集Ⅰ』をギャラリー華より刊行。制作再開後の初個展をすどう美術館(銀座)で開催。2011-12年、「The Art of Tawara Yūsaku」展を Indianapolis Museum of Art(アメリカ)で開催。2013年、同名の展観を Asia Society Texas Center(アメリカ)で開催。2014-15年、「俵有作展-水墨の波動」を練馬区立美術館で開催。

今展によせて 月森俊文(日本民藝館職員)

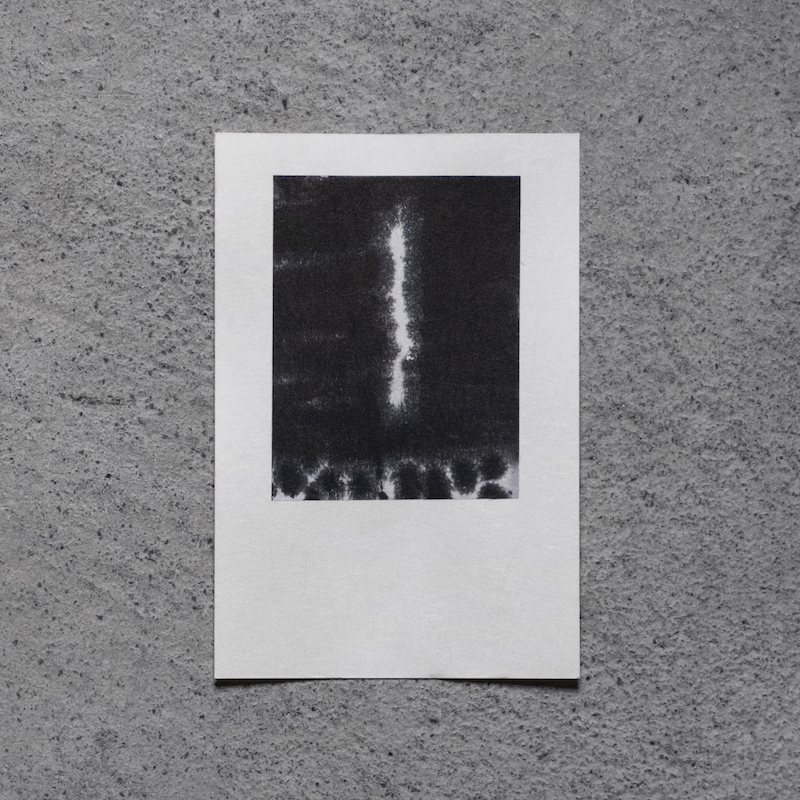

1987年、俵有作さんは20年を超える沈黙を破り墨や淡彩による絵画制作を再開させた。芹澤銈介作品との出会いが筆を折った理由と伝わっているが、描かれた絵画は師である小林和作や芹澤のそれとは異なっていた。しいて形容すれば、俵さんの運営したギャラリー華の展示品、なかでも中国の漢やアフリカのプリミティブな造形などに呼応していたと思われる(ギャラリー華は、目利きとして知られた俵さんの選品で満たされていた)。俵さんは自ら設定した画題、例えば「瑞雲」「一」「da Vinch を想うて」「波動」といったテーマを執拗に何百枚も、場合によっては千の単位で描き続けた。命を削るように創作された作品群は、まるで日課念仏の墨書のようで、見る者に強い感銘を与えたのである。

しかし、当時俵さんの画業を高く評価していたのは日本民藝館の関係者や坂田和實さんなど、彼の身近にいた人たちにとどまり、まだ一般に認知されるには至っていなかった(坂田さんは俵さんの版画集『宙・俵有作作品集Ⅰ』を所蔵し、美術館 as it is でも展示したのだ)。俵さんの仕事が衆目を集めたのは、歿後の2014年に練馬区立美術館で開かれた「俵有作展-水墨の波動」によってだろう。あれから10年、待望の展示販売会が青花室で開催される。聞くところによると練馬区美に出品した作品も含まれているらしい。この機会に多くの方々のご高覧を願いたい。

現象としての水墨 沢山遼(美術批評家)

俵有作は画人である以前にまず文人(知識人)であった。俵は民藝・古玩具研究者であり、そのなかには凧に関する著作が含まれている。彼は、『日本の凧』(1970)で、遠い昔、凧の原型は一枚の葉であり、人々は葉を空(宙)に浮かべ遊んだのだと述べている。俵の作品集『宙』(2022)のタイトルが呼び覚ますのは、この鮮烈なイメージである。俵の水墨におかれる一筆は、大気のながれを受け止め飛翔し、宙へと浮かび上がり滑空する。水墨に使用される墨とは炭素の粒であり、それは微粒子として水と混じり合い流動し、紙の繊維へと絡みつき浸透する。微粒子として墨は、水の抵抗を受け止め合成され、かたちを生成する。俵の水墨において、自然は再現されるのではない。自然を動かす力がそこに物理法則として生起し、墨は物質としてその動き全体を受け止め、その場に巻き込まれていくからだ。現象そのものがそこに生成するのである。だから、たとえ小さな画面であっても、その絵は、地球の動きと連動している。大気の運動と連動する精神の流れ、物質の密度、諸要素の精妙な連合とともに、世界を動かしている力が現れる。そこに封じこまれるのは、宇宙の秩序、自然のエネルギーである。かつて中国の画人たちは、それを「気韻生動」と呼んだ。大気、空気、気圧、気象という文字にもある「気」が事物を動かし、精神を高揚させ、一枚の葉が宙に舞い上がるように、それを宇宙へと押し上げる。

6点目|同《ずいうん》 1995年 紙本墨画 43.8×27.6cm

7点目|同《くもまんだら》 紙本墨画 40.2×27cm